終わりは、常に次の始まり

- 記事

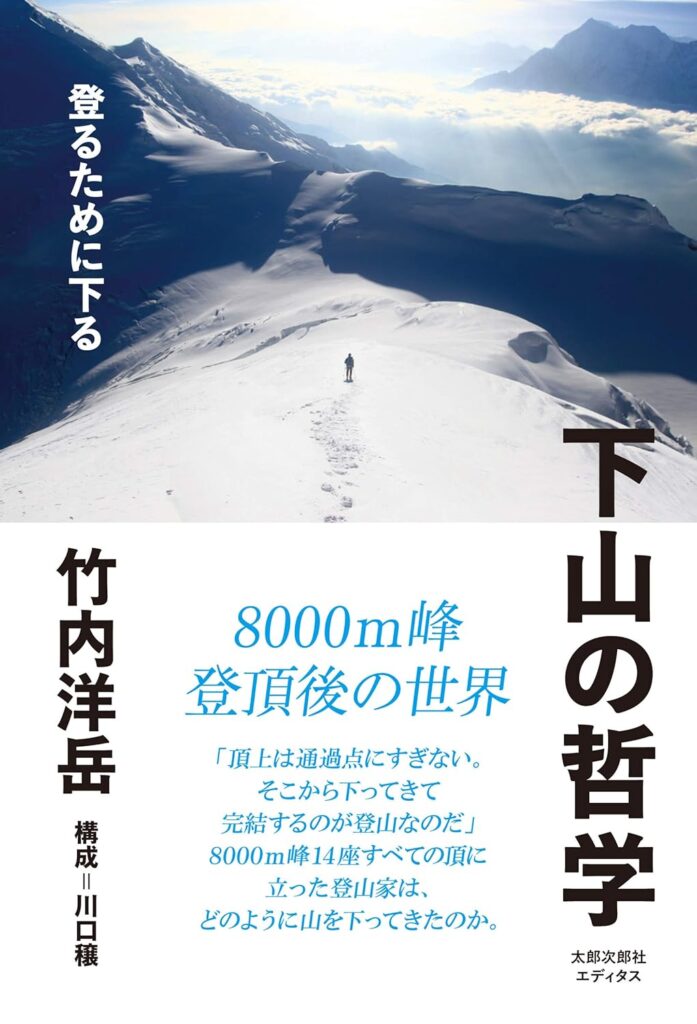

登山という言葉には、単に登るという意味だけでなく、下りることまでが含まれています。頂上に立つことは登山という全体のプロセスの中では、あくまで中間地点であり折り返しに過ぎません。頂上から無事に下りてきて、初めて登山は完結するのです。

登りの方が苦しいという印象があるため、登頂した瞬間に目的を達成したように感じるかもしれません。しかし現実はそうではありません。下りもまた苦しく、そして命の危険すら伴うものです。実のところ、登っただけでは、まだ何も達成できていないのです。

私自身、世界七大陸最高峰のうち三つに登頂して、そのことを痛感しました。登頂した三つとは、アフリカ最高峰のキリマンジャロ(5,895m)、ヨーロッパ最高峰のエルブルース(5,642m)、そしてオーストラリア最高峰のコジオスコ(2,228m)です。

なお、登山の世界では大陸を七つに分類します。学校の社会科では六大陸として学びましたが、登山界ではユーラシア大陸をアジアとヨーロッパに分け、それぞれの最高峰をエベレストとエルブルースとしています。

もちろん、七大陸最高峰に挑まなくとも、どんな山であれ頂上に立てば「やり切った」という達成感を味わえるものです。しかし、その次の瞬間、すぐに気づかされます。下りなければならないという現実に。

頂上はまだ折り返し地点だった——そのことを、登り切るまではすっかり忘れているのです。特に登りが厳しければ厳しいほど、頂上での「これから下りなければならない」という再認識は、半ば絶望に近い感覚になることすらあります。

登りよりも下りの方が事故に遭う確率が高いとされています。それは、登頂したという安心感から集中力が緩んでしまうことに加え、疲労や高山病などがさらに判断力を鈍らせるからでしょう。だからこそ、下りは特に気をつけなければならないのです。

私が登ったキリマンジャロもエルブルースも、標高は6,000mには達しませんが、日本最高峰の富士山(3,776m)と比べると、日本では体験できない高所です。

体質によって高山病にかかりやすい人とそうでない人が分かれます。きちんと対策をすれば予防可能ではありますが、私自身はどうやら高山病にかかりやすい体質のようです。日本の山では経験したことがありませんでしたが、海外の高所ではどちらの山でも高山病に悩まされました。

精神的にも肉体的にも厳しい状況でしたが、下りの方が危ないことは頭では分かっていたので、意識的に登り以上に集中するように努めました。

どれだけ過酷な状況であっても、自力で下り切ってこそ登山は完結します。他のスポーツのように、途中でリタイアしても誰かが代わってくれるわけではありません。下山途中でのリタイアは死を意味します。

厳しい現実ではありますが、それこそが登山の本質であり、最大の魅力でもあるのかもしれません。

私が初めて登山をしたのは、富山県の立山連峰でした。室堂平の風景を初めて目にしたときの衝撃は、今でも鮮明に覚えています。そのときに、私は山の魅力に取り憑かれたのです。

一つの山を登り終えたとき、次に登る山のことを自然に考えている自分がいます。立山から下りてきたときには、「次は富士山に登ってみよう」と思っていました。最近では、下山中に次はどこを目指そうかと考えるのが当たり前になっています。そういう意味では、頂上は次の山への通過点に過ぎないのかもしれません。

次の山に登るために、いま下りている。そんな感覚です。

実は、仕事でも同じことが言えます。一つの仕事をやり終えた瞬間、そこから次の仕事が始まる。登山でも仕事でも、人生においても、すべては連続しています。

頂上に立つことがゴールではない。ゴールの先に、すでに次のスタートが待っている。

登山を通して学んだことは、そんな終わらないプロセスの中にこそ、本当の完結があるという感覚でした。

参考文献:下山の哲学──登るために下る