変化を拒む者は、やがて化石になる

- 記事

「伝わらないのは、分かっているつもりだから」で書いた通り、「最近の若者は〜」という言葉はいつの時代にも言われ続けてきたことです。どの時代にも、その時代ごとの“ニューノーマル”が存在し、それがこれまでの常識とは異なるものだからこそ、分からないのは当然のことです。

始まりこそ得体の知れない「新しさ」であったニューノーマルも、時間の経過とともに当たり前に変化していく。もちろん、それが社会に受け入れられればの話ですが。

この新しさに対する適応力は、総じて柔軟な若者の方が高いのは間違いありません。そして、変化や兆しを察知する感度もまた、若者の方が圧倒的に高いのです。だからこそ、「最近の若者は」と言われることはあっても、「最近の高齢者は」と言われることはあまりないのでしょう。

とはいえ、何でもかんでも新しいものが良いとは限らないという点には注意が必要です。流行ばかりを追いかけて、それに安易に飛びつくのは、自分の軸がないことの表れでもあります。

個人であれ企業であれ、「将来こうなりたい」という理想像はあるはずです。仮に今それが明確でなくても、目標を探すことそのものが目標である、という状態もあるでしょう。明確なゴールが設定されているのであれば、あとは逆算するだけです。いつまでに何が必要か、何を準備すべきかが見えてくるはずです。

もし、その必要なものがニューノーマルの中にあるもので、かつ生産性や効率性が上がるものであれば、迷う余地はありません。即、取り入れるべきです。

一方で、ニューノーマルが合理的であるにもかかわらず、過去のやり方に固執して変化を拒んでいるようでは、行く先は見えています。やがては化石のような存在になるしかありません。ここで誤解してほしくないのは、過去のやり方を否定しているわけではないということです。

合理的だと判断しながらも変化できない姿勢が、時代に置き去りにされる要因となるのです。逆に言えば、いくら新しいものであっても、自分や自社にとって合理的でなければ無理に採用する必要はありません。重要なのは、その合理性に気づけるかどうかです。

たとえば、ニューノーマルな商品やサービスのアイデアが浮かんだとしましょう。次に必要なのは、それを受け取るユーザーの視点に立って考えることです。

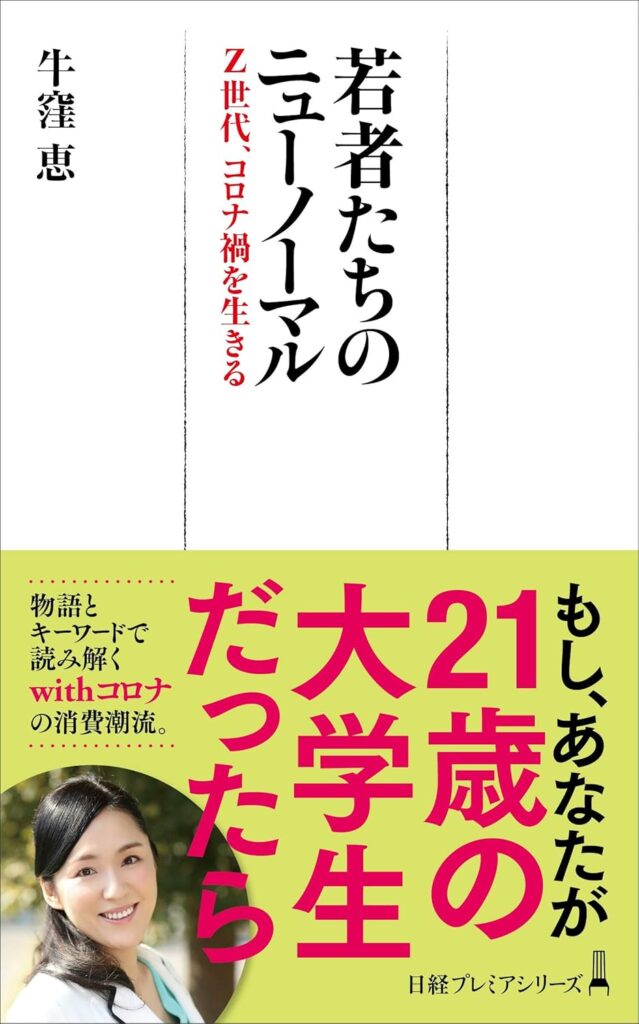

ここで少し思考実験をしてみましょう。あなたが勤続30年の会社員だったとして、ある日突然、自分の身体が21歳の大学生の息子と入れ替わったとしたらどうでしょうか。親と子が「身体だけ」入れ替わるという状況です。現実には起きてほしくないことですが、相手の立場になって物事を考えるという点では、これほど効果的な方法もありません。

お互いが「その人」になりきって生活することで、今まで見えていなかった視点に気づける可能性が高まります。中年と若者、若者と中年。それぞれの立場を疑似体験することで、これまでの偏見や思い込みが崩れていくのです。

人がいつまでも変われないのは、これまでの人生で構築してきた偏見のコレクションを捨てられないからです。「過去のやり方を踏襲してきたから」とか、「今までこうだったから」という思考を一度壊して、ゼロベースで考えてみてはどうでしょうか。

あなた自身、あるいはあなたの事業部、あるいは会社全体の目標を改めて明確にし、その目標から逆算して、「今必要なもの」と「必要でないもの」をきちんと見極める。

もしその中にニューノーマルの考え方や技術が必要であれば、採用しない理由はないはずです。