伝わらないのは、分かっているつもりだから

- 記事

近頃の若者が何を考えているのか分からず困っている、という話をよく耳にします。しかし、よく考えてみれば「近頃の若者は…」という言葉は昔から言われ続けてきたものです。若者の考えが分からないというのは、何も今に始まった話ではありません。「近頃の若者は」と語る人たちも、かつては自分が若者だったころ、同じような言葉を浴びせられてきたのではないでしょうか。

若者の考え方が時代とともに変化するのは当然のことであり、むしろ変わらない方が不自然です。自分の価値観を基準に判断するから分からないと感じるわけであって、年代に限らず、育った環境や生活背景が異なれば、価値観が違うのは当たり前のことです。

私自身、これまで特に若者に強い関心を持ってきたわけではありませんでしたが、仕事柄、クライアント企業のターゲット層がいわゆる「若者」に移り、調査・理解せざるを得なくなりました。

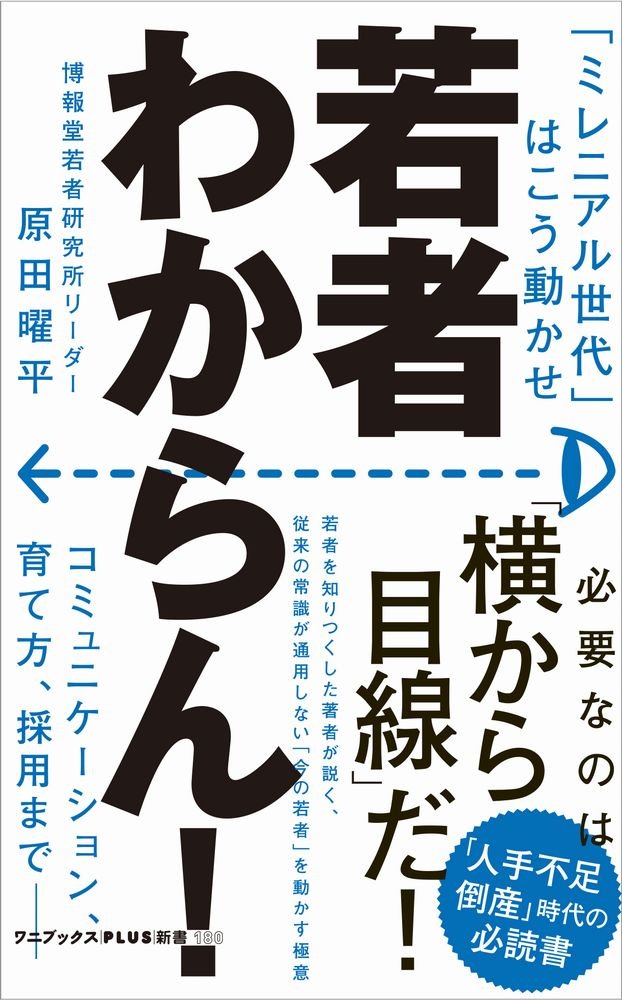

ここでいう若者とは、いわゆるミレニアル世代と呼ばれる人たちのことです。定義には諸説ありますが、1993年あたり以降に生まれた人たちを指すことが多いようです。彼ら・彼女らはデジタルネイティブ世代とも呼ばれ、生まれたときからインターネット環境が当たり前にあった世代です。さらにその中でも、1996年あたり以降に生まれた層は、Z世代と呼ばれることもあります。

まず何が違うのかといえば、人間形成に大きな影響を与える遊びの質が大きく異なります。Z世代は、幼少期における遊びの中心がデジタルゲームであり、屋外で草野球やケイドロをして過ごした経験は少ないようです。つまり、彼らが育つ過程で触れてきたものが、上司や先輩世代とはまるで違うのです。考え方に違いがあるのは、むしろ自然なことです。

私は、日常生活において若者世代と接する機会は多くはありませんでしたが、まったくなかったわけではありません。限られた接点の中でも、肌感覚として特性は掴めているつもりです。接する中で「なるほど、そういう考え方もあるのか」と気づかされることも少なくありません。

よく聞くのは、「若者は打たれ弱い」という声です。「少し厳しいことを言えばすぐに投げ出す」「新しいことに挑戦しようとしない」「我慢がきかない」——こうした見方が一定数存在しています。

しかし、当の若者たちは自分たちのことを「打たれ弱い」とは思っておらず、その点に課題意識も持っていません。彼らにとっては、「わざわざ貴重な時間を使ってまで不快な経験をする必要はない」という考え方が自然なのです。

上の世代、いわゆる“おじさん・おばさん世代”が、若者の思考や行動を理解しようともせず、「打たれ弱い」と一言で片づけてしまうのは、いささか短絡的ではないでしょうか。見方を変えれば、「不向きなことには初めから手を出さず、得意な領域を伸ばす」という極めて合理的な判断だとも言えます。視点を変えれば、ものの見え方は変わるのです。

Z世代との接し方に苦労している上司や先輩が多いと聞きます。ですが、よく考えてみてください。世代という切り口でなくとも、生まれ育った家庭が違えば価値観も違います。同じ家庭で育った兄弟ですら、接する人間が違えば考え方も違ってくるのです。

Z世代を一括りにして「最近の若者は…」と片づけてしまうのは、逆に「思慮が浅い人」として片づけられてしまうかもしれません。若者が分からんと嘆いている人は、Z世代から見ても“分からないKYなおじさん・おばさん”と見られていることでしょう。なぜなら、人と人が本当に分かり合うというのは、そう簡単なことではないからです。

自分は相手の気持ちが分かると思っている時点で、すでにイタいと心得ましょう。“分からない”という前提で接することこそが、関係構築の第一歩です。そして、分かろうと努めること。

孫子の兵法にも「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」とあります。あなたは今、若者の気持ちを理解していない。だからこそ、理解しようと努める必要があるのです。古典が数千年にわたって語り継がれてきたのは、本質を突いているからにほかなりません。言い換えれば、いつの時代も“本質”は変わらないということです。

若手採用がうまくいかない、部下とのコミュニケーションが取れない——その原因の多くは、“若者を理解しようとしないこと”にあります。若者であれ、高齢者であれ、年代は本質的には関係ありません。

相手がどういう価値観を持ち、何を考え、何をしようとしているのか。まずはそれを知ろうとする姿勢から始めるべきです。

そもそも、本当に若者を採用する必要があるのか?本当に若者とコミュニケーションを取らなければならないのか?

そこには、何かしらの必要性があるからこそ、その問いが生まれているはずです。そして、その必要性を埋める手段が、若者でなければならないのかという視点を持つこともまた重要です。

もし行き詰まっていると感じたら、別の角度から打ち手を考えてみる。それもまた、経営・人材マネジメントにおいて必要な視点ではないでしょうか。