こうあってほしいでは会社は動かない

- 記事

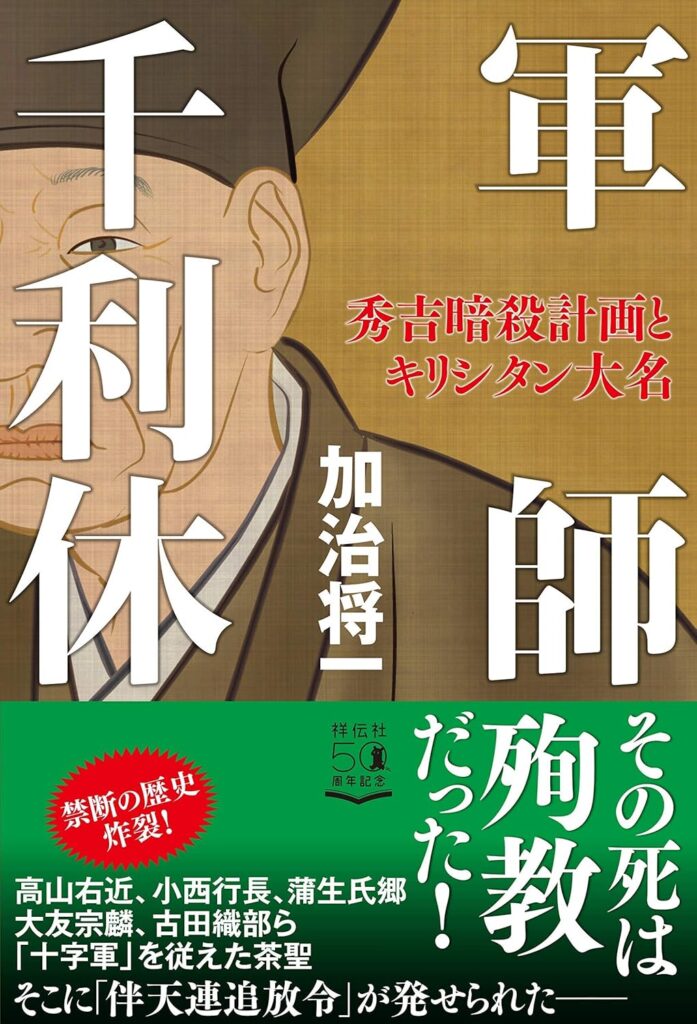

クライアント企業の社長から勧められて購入した一冊の本があります。テーマは、あの千利休です。名前くらいは誰でも聞いたことがあるでしょうし、かく言う私も「お茶の世界の有名人ですよね?」という程度の認識でした。…いや、それ以上は正直よく分かっていなかった、というのが正確なところです。

歴史に関する本を読むときには、当時の社会状況や通念を理解しておかなければ、人物の行動や言葉の意味を深く捉えることはできません。現代の常識で過去を測るのはナンセンスですし、そもそも当時と今とでは同じ日本でも空気がまるで違います。

時代背景を踏まえたうえで、なぜそのような行動を取ったのか、なぜそのように語ったのかを合理的に考えていくと、「なるほど、そういうことか」と腑に落ちる瞬間があります。そこに歴史を学ぶ意義があるわけです。

この実態を正しく把握するという姿勢。これは歴史に限らず、私たちが日々取り組むビジネスにも直結すと思います。楽観的すぎても悲観的すぎてもいけません。…ちなみに「俺は直感型だから!」という方、少し深呼吸してから読み進めてください。

実態を掴むには、まず私情を捨て、客観的事実だけを冷静に見ることが重要です。事実に基づいて仮説を立てる──ここを外してしまうと、見えるものまで歪んでしまいます。私の仕事でも、実態把握がどこまで正確にできているかによって、プランの成否が大きく左右されます。実態がきちんと見えていれば、計画はあえて悲観的に練り、実行は楽観的に──このバランスが重要です。

さて、話を千利休に戻しましょう。彼には、キリシタンであったという説があり、さらには豊臣秀吉暗殺を企てていた可能性まで示唆されているのだとか。もちろん真偽はわかりません。タイムマシンでもない限り、歴史の現場に戻って本人に聞くことはできませんから。

とはいえ、客観的証拠を積み上げて仮説を構築するというその姿勢は、極めて有益です。仕事であれば、仮説は実行によって立証できます。しかし歴史はそうはいきません。だからこそ、「証拠を集め、実態に迫る努力」そのものに価値があるのです。

ここでビジネスに話を戻すと、ありがちなのが想い先行型です。つまり、最初から「こうありたい」「こうなるはずだ」という願望ベースの答えありきで、仕事を進めてしまうパターンです。当然ながら、これは失敗への一本道です。「いや、そんな夢物語ではない!」と力説される方もいますが、実態の把握を怠ったままでは、絵に描いた餅で終わります。いや、せめて塗り絵くらいにはしてから出してほしいところです。

大きな目標を掲げるのは大いに結構。ただし、それを現実に落とし込むためのオペレーション計画がなければ、話になりません。「どうやってやるか分からないけど、気合でいきましょう!」では、スポ根漫画ならともかく、経営では通用しません。

従って、ゴールを設定するなら、その達成までのルートも同時に描かなければなりません。途中で出てきそうなハードルを予測し、事実ベースで検証・修正を繰り返していく。それが本来のマネジメントです。夢のゴールをぶち上げるだけが、リーダーの仕事ではありません。むしろ、そこに至る道筋を逆算し、地道に整えていく力こそが、組織を前に進める経営力なのだと思います。